北京冠心病专科

北京刘家窑中医院 2025-10-23 15:24:55

北京,冬天的风刮得脸生疼。胡同口那家小诊所门口,排着队。老张裹紧棉袄,手里攥着一张皱巴巴的检查单,上面写着“冠状动脉粥样硬化”。他没太看懂,但医生说,得去专科看看。

冠心病,听着吓人!其实不少人心里都揣着这俩字,像揣块石头。走两步喘,胸口发闷,夜里睡不踏实......有人拖着,觉得忍忍就过去了。可真去了医院,才发现事情没那么简单。

北京有几家医院,专门搞这个。不是所有医院都行。有的地方设备旧,大夫忙得脚不沾地,问两句就得下一位。老张去过一次,排队三小时,看病五分钟。出来还迷糊,药名记不住,医嘱也模模糊糊。

后来听街坊说,东边那家医院心内科不错。不挂专家号,普通门诊也能碰上认真大夫!有个姓李的医生,说话慢,爱画图。拿支笔在纸上画血管,堵了哪儿,为啥堵,清不清楚楚。老张第2次去,特意挂了他的号。

那天雨下得大。候诊厅挤满了人,有坐着轮椅的,有家属搀着的。空气里一股消毒水混着湿衣服的味道。广播叫号断断续续,偶尔卡住。护士来回走,嗓门大:“32号!32号不在?过号了啊!”

李大夫那个诊室门口,队伍最短。奇怪,越是这样,越说明有人惦记。老张等了四十分钟,终于轮到他。进去一看,屋子小,桌上有台老式电脑,旁边堆着病历本.李大夫抬头,眼镜滑到鼻尖,问:“哪儿不舒服?”

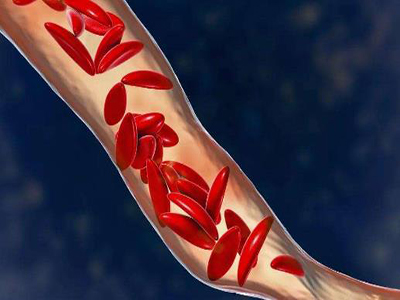

一句话,把老张问愣了。他本来准备了一肚子话,结果张嘴就忘。只憋出一句:“心口堵。”李大夫没笑,点点头,开始翻片子。一边看一边念:“左前降支狭窄百分之七十……嗯,得干预了。”“啥意思?”老张问。“再不管,容易出事。”“那……吃药行不行?”“药能稳住,但这儿——”他手指点着片子,“已经窄成这样了,光靠药,不够。”

谈话不到十分钟......最后开了几种药,写了住院条。让老张去办手续。老张拿着单子往外走,腿有点软.走廊灯忽明忽暗,墙上贴着“预防心血管疾病”的海报,角落都卷边了。

住院部在五楼。电梯坏了,走楼梯......每层都有人在咳,在喘,在打电话跟家里报平安。病房八人间,床挨着床。老张躺下时,听见对面老头正跟孩子视频:“没事,就是通个管,明天就能回家。”语气轻松,手却抖。

手术安排在第3天。早上六点抽血,七点推床。走廊安静得出奇,只有轮子碾过地面的声音。进导管室前,护士问:“有没有过敏?”老张摇头。又问:“签过字了吗?”点头.然后就被推进去了。

醒来时已经在观察室。胸口贴着电极片,手上打着点滴。脑袋晕,嘴里发苦。隔壁床大哥先醒,笑着说:“出来了,活的。”老张也笑了,笑完想哭。

恢复那几天,饭是老伴送的。小米粥 蒸蛋 煮青菜。医院食堂的饭菜油大,不敢吃。同屋一个大爷偷吃炸酱面,当晚心率就不稳,监护仪尖叫起来,吓了全屋人一跳。

大夫查房时不常笑,但也不凶。问几句,听听心跳,看看脚背动脉。有次老张问:“以后还能爬山吗?”大夫想了想:“慢慢来。现在能走五十米,就别想着五百米。心急,反而坏事。”这话老张记住了。

出院那天阳光好。老张站在医院门口,回头看那栋灰扑扑的大楼。三年前父亲也是在这儿走的,突发心梗,抢救不过来.那时候没有现在这么多手段,连支架都不普及。如今技术是进步了,可人心还是怕。

走在回小区的路上,路过一家药店.玻璃柜里摆着各种心脏药,价格不便宜。老张没进去,只是看了眼,继续往前走。风还是冷,但太阳照在肩上,暖烘烘的.

有时候想想,病这东西,来得悄无声息。你以为自己扛得住,其实身体早就在报警。胸口闷,胳膊麻,牙疼——谁知道是不是心在求救?北京这些专科医院,不打广告,不吹嘘,就这么默默开着。大夫们穿白大褂,走路快,说话少,但该做的都做。

也不是每个故事都有奇迹.有人做完手术三个月又回来,因为抽烟喝酒没停。也有人按时吃药 控制饮食,几年过去复查,血管比年轻时还通畅。

老张现在每天早起遛弯。公园里一群老头老太太打太极,他不参加,就在旁边慢慢走。一圈,两圈,不多不少。手机装了个计步器,走够四千步就回家。老伴说他魔怔了。他说:“命在自己手里,松一松,可能就没了。”

春天来了......柳树冒芽,湖面解冻!医院门口的玉兰开了,白一片。病人依旧来来往往,带着恐惧,也带着希望。那几个字——冠心病——不再只是纸上的诊断。它成了生活的一部分,提醒你慢下来,认真活。

有些事,没法重来。但只要还在走,就有机会。

看了上面的“北京冠心病专科”,希望你身体棒,心情好。 日子过得有滋味,别太累。 该歇就歇,该干就干。 动一动,拉伸一下,筋骨活络,不容易受伤。 健康才是本钱,记住了啊。

【免责申明】本文由第三方发布,内容仅代表作者观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,本网站对本文的原创性、内容的真实性,不做任何保证和承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如有作品内容、知识产权和其他问题,请联系我们处理!